CONTACT

BLOG

2025.8.5

技術情報

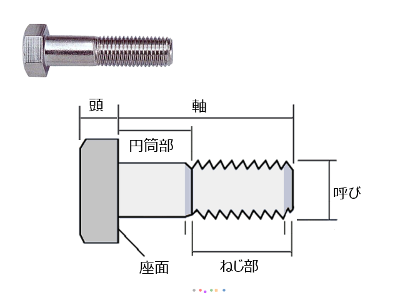

一般的なねじでは、(大体は)径の比較的大きい部分が片側にあります。この部分には、ドライバーやスパナを噛ませてこれを回すための形状が造り込まれており、また、回し入れを最後に止めて締結の圧縮力を生むストッパーにもなっています。 そしてもう片方が、「ねじ」の「ねじ」たる役目を受け持つ部分です。こちらには、円柱の周に沿って螺旋状に山と谷(ねじ山)が形成されています。あまり世間に広く受け入れられている呼び名ではないかもしれませんが、前者を「頭」(頭でない部分を「軸」)、後者を「ねじ部」と呼ぶことがあるようです。ここで話題にするのは、まずは「ねじ部」についてです。

ねじを購入すると、袋や箱のラベルにある記号数値の中で最も目立つのが、ねじ部の仕様です。 それが、 M3×16 だったりすると、 「直径3mmの、16mmは長さかな...」 と、だいたいは何のトラブルも無く、仕事は平和に進むものです。 しかし、 M8×1 M8 12.9 M8×16 などが並んでいたりすると、ちょっとビビって箱の中を確かめるかもしれません。 (注:多くの表示には、多少ルールを無視してでも表現したい何かがあるということです。) あるいはさらに、 「そこだけ旧JISだからお願いね」 とか、 「うちはISO使わないからよろしく」 とか突き放されてしまうとこれはもうさっぱりです。

あきらめてちゃんと調べるしかありません。 そこで、まずはJISとISOについてです。 それぞれ、 【JIS】日本の工業標準化法という法律で定められた規格 【ISO】国際標準化機関、またはそこで定められた規格 のことを言います。 最初にいきなりまとめてしまうと、「ねじ」に関するJISとISOについては、

・JIS規格だけでISO規格を表現できるようになっている

・同じ規格でもいろんな通称で呼ばれてしまっている というところがポイントと言えるでしょう。

このことについては、少しだけその経緯を知っておくと良いかもしれません。

現行JISでは、ユニファイねじは航空機用など特別な場合だけに用い、できるだけメートルねじ(ISOメートルねじ)に一本化するという姿勢で全体が編成されています。

また現行JISは2001年、メートル並目ねじ[JIS B 0205]とメートル細目ねじ[JIS B 0207]を廃止し、一般用メートルねじ[JIS B 0205-1から4]を制定しました。並目と細目と別れていた名称を、ISOに倣って一本化したことになります。

実際には例えば[JIS B 0205-2 : 2001]の表中に”並目””細目”という表現が残っていますが、これは以下の但し書き付きで便宜的に用いられていることに注意してください。

“並目 (coarse) ”及び“細目 (fine) ”という用語は、従来の慣例に従うために使用した。しかし、これらの用語から、品質の概念を連想してはならない。“並目 (coarse) ”ピッチが、実際に流通している最大のメートル系ピッチであることを理解しなければならない。

この節でとりあげてきたのは一般用メートルねじです。 これを合わせ、以下が整理された現在の代表的なねじの体系です。 (特別なものを除きます)

これまでの経緯により、各国での表記方法や慣習の違い、それに特別な場合を除けば、「ねじ」については、ISOが定めた規格を今とりたてて議論する必要は無い、ということがわかります。

さらに、国内の新旧についても、「1965年より前の「旧JIS」と区別するため現行JISのねじ頭部には

・マークを付ける」、という指示すらも今は既に無くなっており、古い製品のメンテナンス以外で「旧JIS」を使うべき理由は見当たりません。 (注:「旧JIS」という表現や指定に遭ったとき、それは本当に1965年より前の「旧JIS」でのみ存在した規格のことを言っているのか、それとも、「旧JIS」にも「現行JIS」にも載っていて今はあまり使われないピッチなどをただ指しているだけなのか、そのあたりを忖度しなければなりません。)

慣習や決まり事、またはローカルなル-ルや表現にとらわれ複雑な体系を自らの足枷としてしまうのではなく、ISOにならって整理された現行のJIS規格を正しく理解しておく、そうやって産業の将来に資することがまさしくJISの求めるところと言えるでしょう。

次節では、このJIS規格について具体的にまとめたいと思います。